物种内群体间遗传分化与适应性的形成,是生物多样性演化的核心。传统进化生物学着重关注气候、地理隔离等外部环境变迁和自然选择对物种形成的影响;然而,物种内在的生活史特征如何与外部环境互作并共同塑造遗传分化格局,仍是一个亟待深入探究的前沿科学问题。扩散和繁殖能力的差异是否会导致种群对相同环境变化产生不同的遗传响应?生活史特征如何驱动物种对环境压力的适应性演化?这些问题的解答将推动我们对生物多样性形成机制的理解,并为预测物种对环境变化的适应潜力提供理论基础。通过对比相似环境下具有相反生活史特征的物种对,有望突破性地解析遗传进化与生态适应的交互机制。

2024年5月6日,Journal of Genetics and Genomics在线发表中国科学院昆明动物研究所吕雪梅研究员和施鹏研究员团队题为“Evolutionary divergence on the Qinghai-Tibet Plateau: How life-history traits shape the diversity of plateau zokor and pika populations”的研究论文。该研究对青藏高原同域分布的高原鼢鼠(Eospalax baileyi)和高原鼠兔(Ochotona curzoniae)多个群体进行了系统的基因组及表型分析,揭示扩散能力等关键生活史特征驱动高原物种遗传结构与局域适应模式的差异,为理解物种多样性形成提供了新视角。

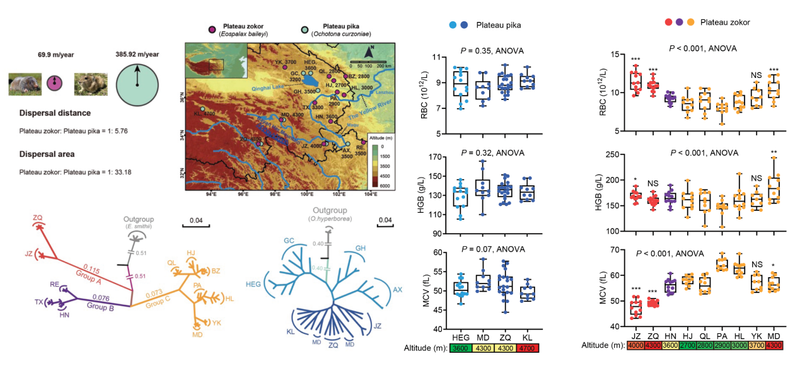

青藏高原被誉为天然的“演化实验室”,其严酷多变的环境为不同栖息地的生物施加了多样且强烈的适应压力。高原鼢鼠与高原鼠兔是该区域常见且占优势的啮齿类动物,二者在高寒草甸中广泛同域分布,并具有相近的高原适应历史。然而,高原鼢鼠为独居、地下生活,繁殖力较弱,扩散能力也明显低于生活在地表、运动能力更强的高原鼠兔。研究团队对12个高原鼢鼠群体与8个高原鼠兔群体进行了群体基因组学分析。结果显示,高原鼢鼠群体表现出显著的地域隔离与遗传分化,而高原鼠兔群体的遗传结构则相对均质。进一步分析发现,高原鼢鼠群体在冰期普遍经历了严重的种群瓶颈,且普遍存在较强的近交压力与遗传负荷。此外,研究团队还采集了两个物种在不同海拔下的心脏与红细胞表型。结果显示,不同海拔的高原鼠兔群体在适应性表型上差异不显著,而高原鼢鼠则随着海拔升高呈现出显著的表型变化。值得注意的是,分布于极高海拔的高原鼢鼠不同遗传支系展现出趋异的适应性表型与遗传机制。

高原鼢鼠和高原鼠兔差异化的遗传结构和局域适应表型

以上结果表明,即便在相似的生态背景下,不同物种由于内在特征的差异,仍可能呈现出截然不同的群体进化轨迹与局域适应策略,提示研究者在探讨遗传结构与群体多样性的形成机制时,应关注物种内在特性与外部环境之间的交互作用。该发现为传统群体遗传学议题,尤其是关于物种形成过程的Wright-Fisher模型相关争论,提供了新的视角与启示。

中国科学院昆明动物研究所硕士研究生魏昀旸、张涛副研究员、博士研究生李梓锋和博士研究生华秦杨为论文共同第一作者。张涛副研究员和吕雪梅研究员为共同通讯作者。相关工作得到青藏高原二次科考、国家自然科学基金委、云南省兴滇英才支持计划等项目资助。