衰老是一个贯穿生命历程、涉及多组织器官的复杂过程。如何评估不同组织的衰老状态,既是衰老研究领域的痛点和难点,也是评判抗衰老干预效果的前提。尽管Cdkn2a(p16)等经典衰老标志物已被广泛使用,但其主要是反映了细胞衰老状态且在部分组织中表达不稳定或响应不敏感,难以胜任全面、系统的器官衰老评估需求。

为系统筛选新的普适性组织衰老标志物,中国科学院昆明动物研究所孔庆鹏研究员团队与宁波大学医学部肖富辉研究员合作,构建了一个从年轻到年老连续变化的C57BL/6J小鼠多器官转录组图谱。研究采集了小鼠5个月龄阶段(1、6、12、18及24月)共456个组织样本并测定了所有样本的转录组,涵盖脑、心、肝、脾、肺、肾、小肠、皮肤、肌肉等在内的17个重要器官和组织。

通过对该数据深度挖掘并整合已发表相关组学数据(28份小鼠衰老的GEO转录组数据集),研究人员发现,Ighm、Ccl8和C4b的mRNA表达水平在绝大多数组织中随年龄增长而一致性上调。其中,Ighm的表现尤为突出和稳健。Ighm基因编码蛋白是免疫球蛋白M(IgM)的重链。进一步整合公共蛋白质组数据(9份小鼠衰老的蛋白组数据集)及对同一批样本多个组织脏器的蛋白水平实验验证,确证Ighm基因和IgM蛋白都在小鼠的多个组织及外周血清中均随着衰老进程而显著升高。尤其值得注意地是,血液中循环IgM水平与小鼠整体虚弱程度(frailty index)呈正相关,且对多种抗衰老干预措施(如热量限制、药物处理等)响应灵敏。据此,该研究首次系统鉴定并提出Ighm/IgM是一种新型稳定的、高普适性的小鼠组织/器官衰老生物标志物,且外周循环中的IgM水平既能反映部分组织衰老程度,也能敏感指征抗衰老干预效果,为发展无创器官衰老或健康状态评估提供了新方法和新路径。

2025年7月11日,该研究成果以“Multi-organ transcriptomics in mice identifies immunoglobulin heavy constant mu (Ighm) as a tissue-level aging biomarker”为题,在线发表于国际著名期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。中国科学院昆明动物研究所博士研究生尹藩乾和博士研究生王霞燕为该论文的共同第一作者,孔庆鹏研究员和宁波大学医学部肖富辉研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院、云南省和昆明市相关科技项目的资助。

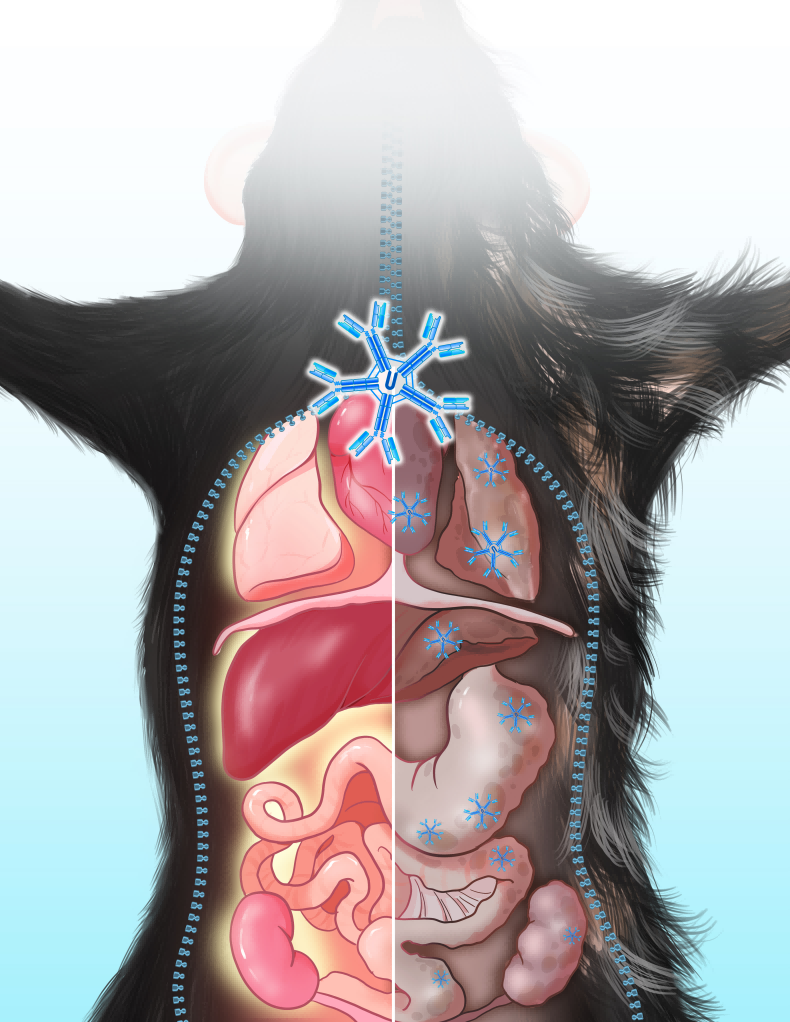

图1. IgM在小鼠多组织中随衰老累积的示意图。(图片展示了小鼠从年轻(左)到年老(右)的演变,蓝色的IgM分子在年老小鼠的多个器官中显著富集,寓意其可作为追踪组织/器官衰老和评估抗衰老干预效果的通用生物标志物)