适应性性状的遗传演化机制研究一直是生物学界的研究热点和挑战。蝙蝠作为唯一真正具有飞行能力的哺乳动物类群,在长期的演化过程中,其前肢特化成了独特的翅膀结构,因此是研究特殊适应性性状演化和发育的理想模型。

2025年7月,中国科学院昆明动物研究所刘振团队在Nature Communications上发表题为“Single-cell expression profiling of bat wing development”的研究论文(https://www.nature.com/articles/s41467-025-61944-2),以中华菊头蝠连续发育期的胚胎为主要研究对象,利用单细胞转录组测序技术对蝙蝠前肢的胚胎发育特征进行了量化分析,揭示了蝙蝠前肢特化的细胞和分子机制,为研究哺乳动物适应性性状的演化发育机制提供了新的思路。

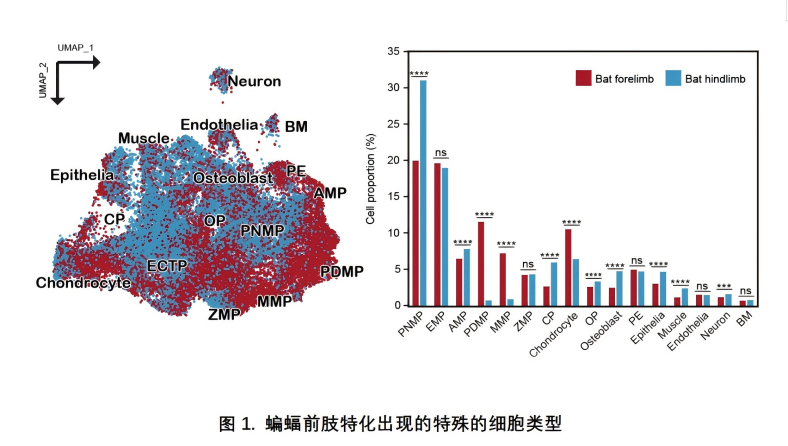

研究团队首先对两个蝙蝠物种中华菊头蝠和普通长翼蝠的6个胚胎发育期的前后肢进行了表型量化,明确前肢发育的关键胚胎期(CS16、CS18、CS20)。然后,利用SPLiT-seq技术构建了中华菊头蝠前肢的细胞图谱,并与蝙蝠后肢和小鼠前肢的细胞图谱进行了比较,结果发现蝙蝠前肢在细胞类型、基因表达、细胞通讯等方面表现出了显著差异。尤其是,蝙蝠前肢的发育过程存在一种独特的间充质细胞(PDGFD+)。进一步分析显示,该细胞类型很可能是翼膜等组织的前体细胞。进一步,研究还发现多效生长因子(PTN)和血小板生长因子(PDGFC、PDGFD)在蝙蝠前肢细胞中高表达,并通过实验验证了这些因子对蝙蝠前肢特化相关细胞增殖起到了促进作用。此外,该研究还发现蝙蝠前肢的软骨细胞持续增殖,而后肢的软骨细胞骨化速度加快,减缓了掌指骨的生长。进一步的基因调控网络分析发现,与后肢相比,蝙蝠前肢中维持骨骼相关细胞增殖功能的NOTCH信号高度活化,促进了前肢的快速生长。这一研究不仅深入探讨了蝙蝠前肢特化的发育动态过程,还为理解哺乳动物特殊性状的适应性进化发育机制提供了新的视角。

中国科学院昆明动物研究所助理研究员吕雪、博士研究生白婧和博士研究生蒋继滨为论文的共同第一作者,刘振研究员为论文的通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、云南省基础科学基金等项目的资助。