蜻蜓是迄今最古老的飞行昆虫,在地球上分布较为广泛,除了南极洲,目前已发现 6000余种蜻蜓广泛分布于世界各地。由于蜻蜓对环境变化的高度敏感性,蜻蜓常被用作生态系统健康的指示物种,蜻蜓分类研究不仅有助于理解物种进化关系,还对生态保护、环境监测以及入侵物种管理具有重要意义。传统的分类方法依赖于专家的形态学鉴定,这不仅耗时耗力,还容易受到主观判断的影响。近年来,随着计算机视觉和深度学习技术的快速发展,基于图像的自动分类方法为蜻蜓分类提供了新的解决方案,结合人工智能技术的蜻蜓分类方法,正在成为昆虫学和生态学研究中的一个前沿方向。

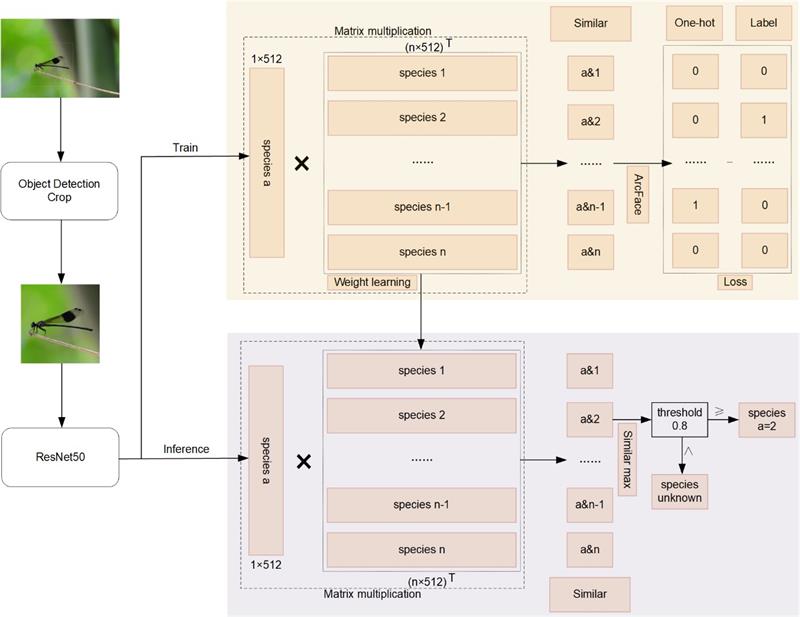

为提高AI算法在蜻蜓物种分类上的准确率,以及解决AI算法在物种分类时缺乏对预测类别的概率描述,生物多样性大数据中心和昆明动物博物馆创新性地将人脸识别技术应用于蜻蜓物种分类,提出了一种基于ResNet50和ArcFace损失函数的深度学习模型。该模型通过提取蜻蜓图像的特征向量并计算相似度得分,实现了对形态差异极小的蜻蜓物种的高精度分类。实验结果表明,该模型在三个不同的数据集上分别达到了94.3%、85.7%和90.2%的Top1准确率,较传统ResNet50模型提升了0.6、1.5和1.6个百分点。此外,模型还能通过相似度得分重新分类错误标记的数据,为生物多样性研究提供了新的技术手段。

该研究的创新之处在于将人脸识别中的相似度计算思想引入物种分类领域,不仅提高了分类准确性,还能量化物种间的形态相似性,为研究物种间的进化关系提供了潜在支持。研究团队还通过实验验证了模型在数据不平衡和错误标记情况下的鲁棒性,进一步展示了其在实际应用中的潜力。该研究也为其他动植物分类研究提供了可借鉴的技术框架,未来,研究团队计划将该方法推广至更多物种,进一步推动人工智能在生物多样性保护中的应用。

该研究成果以“Transferring Face Recognition Techniques to Entomology: An ArcFace and ResNet Approach for Improving Dragonfly Classification”为题发表在JCR一区期刊Applied Sciences,全文链接:https://doi.org/10.3390/app15137598。生物多样性大数据中心李重为论文第一作者,王亚楠高级工程师、吕雪梅研究员和张浩淼副研究员为论文的共同通讯作者。生物多样性大数据中心的浦绍艳、卢靖升和昆明动物博物馆的宋睿斌为数据的收集与验证提供了重要的支持。该研究得到了云南省基础研究专项、中国科学院战略性先导A专项、中国科学院网络安全和信息化专项和云南省“兴滇英才支持计划”云岭学者等项目的资助。

图示 将ArcFace损失函数应用于蜻蜓物种识别的训练和推理流程图