在衰老进程中,生物功能常呈现出自有序状态向紊乱状态转变的趋势,是影响机体健康的重要因素。针对该问题,中国科学院昆明动物研究所孔庆鹏研究员团队前期研究发现,表达调控层面(如表观遗传修饰)的熵增是衰老过程的重要特征,而维持低熵是健康长寿的重要生物学基础(Aging Cell, 2024, e14163)。而基因共表达网络,在衰老过程中往往发生重构,也是机体功能逐渐失序的另一种重要表现。然而,目前衰老相关基因网络变化的研究,大多基于群体数据的相关性分析以推断整体趋势。此类方法一方面难以揭示个体间存在的异质性,另一方面也无法转化为适用于个体水平的衰老生物学标志物。

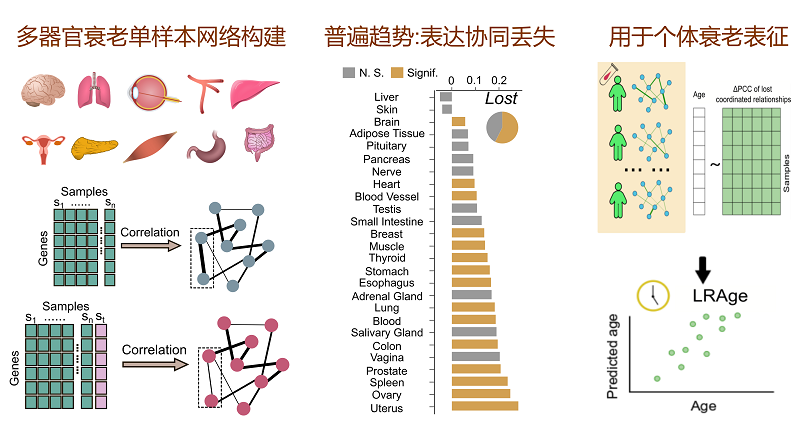

为克服这一局限,孔庆鹏团队采用样本特异性网络(Sample-specific network,SSN)计算方法,对来自Gene-Tissue Expression(GTEx)项目的967名不同年龄捐赠者总计15933个不同组织样本数据进行了分析。通过对每个样本单独构建表达网络,研究人员得以在个体水平量化不同器官的基因表达协同关系随年龄变化的轨迹。研究结果显示,基因表达协同关系丢失是衰老过程中跨组织广泛存在的现象,且丢失关系的数目与个体的多种衰老分子表型(如器官中衰老相关分泌表型(SASP)基因表达)存在正相关关系。据此,研究人员基于协同关系丢失程度构建了衰老时钟LRAge(Lost Relationship-based Age),并验证了LRAge可被应用于外周血转录组数据以预测个体的年龄。

本研究首次在人体多组织队列中建立了基因表达协调性丧失与个体衰老进程之间的直接联系,相关结果显示,基因间表达协同关系可被利用作为新型衰老标志物,也提示维持修复关键基因间的协调表达可能成为未来干预衰老的新策略。

该研究成果以“Personalized transcriptional network analysis links age-related loss of gene coordination to individual biological aging”为题,近期在线发表于《Genome Medicine》期刊。中国科学院昆明动物研究所副研究员王昊天博士和宁波大学医学部/附属李惠利医院研究员肖富辉博士为该论文的共同第一作者,孔庆鹏研究员和肖富辉研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院、云南省和昆明市等相关科技项目的资助。

文章链接:https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-025-01533-6

图1. 基于单样本网络方法的研究揭示,在多种器官的衰老进程中普遍存在基因表达协同关系的丢失