猕猴在遗传和生理结构上与人有着极高的相似性,其代表物种恒河猴(Macaca mulatta)是目前生命科学和生物医药研究中使用最广泛的灵长类动物之一。近年来,受新冠疫情以及生物大分子药物研发需求暴涨的影响,猕猴资源曾一度出现严重短缺,甚至出现“一猴难求”的现象。开展猕猴资源的相关探索研究,无疑具有重要的意义与战略价值。

中国科学院昆明动物研究所承担建设的“模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施(灵长类设施)”(以下简称大设施),是全球首个以灵长类动物为研究对象的大科学设施,也是我国实验猕猴国家战略性资源储备基地。为了更好地保护和利用猕猴资源,昆明动物所依托大设施,自2023年起启动了猕猴生物资源库(Macaca Biobank)计划,旨在对大设施拥有的猕猴开展全生命周期的宏观、介观、微观表型及遗传信息的全方面采集。目前,项目I期研究取得了阶段性进展,研究人员已收集到919只中国猕猴的基因组数据以及52种表型数据(包括14种身体测量表型、21种血常规和17种血生化指标信息)。对于这些数据的分析,取得如下系列发现:

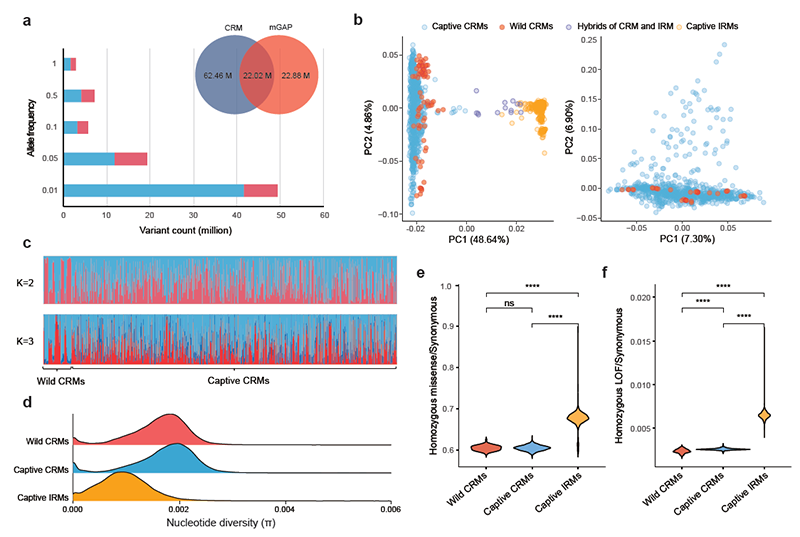

首先,从遗传组成上来看,大设施饲养的中国猕猴为我国多个地理亚种的混合种群,明显区分于印度猕猴(即恒河猴印度支系),且具有较高的遗传多样度和较低的遗传负荷,近交风险系数较低(图1)。从突变特征的景观图谱来看,该猕猴队列群体与现有的人群队列存在诸多相似之处。例如:与核心生物学功能相关的核糖体、蛋白酶体、剪接体等管家基因异常保守,而与免疫相关的基因则表现出较高的变异性。有意思的是,研究人员发现与诸多神经退行性疾病(如肌萎缩性侧索硬化症、帕金森、亨廷顿病、阿尔茨海默病等)相关的基因,在猕猴队列中也表现出异常的保守,提示这些疾病可能并非源于一些无关紧要的基因缺陷,而很可能是神经元核心功能衰竭的结果。值得注意的是,研究人员还发现诸多药物靶基因在不同猕猴个体中存在不同程度的功能丢失(loss of function),这提示人们在用猕猴开展药效学评价之前,应对相关的药物靶基因进行基因分型或测序,以明确其作用靶点基因是否存在突变,从而导致药效学评价失败。

图1:大设施中国猕猴的遗传组成和遗传状况

(a)大设施中国猕猴队列与印度猕猴队列(mGAP)发现的碱基突变数目对比;(b)包含与不包含印度猕猴情况下的恒河猴种群遗传结构PCA结果;(c)中国猕猴野外群体与大设施中国猕猴笼养群体的遗传混合情况;(d)中国猕猴野外群体与大设施中国猕猴笼养群体、印度猕猴笼养群体的核苷酸多样度对比;(e)纯合错义突变与纯合同义突变数目对比;和(f)纯合loss of function突变与纯合同义突变数目对比

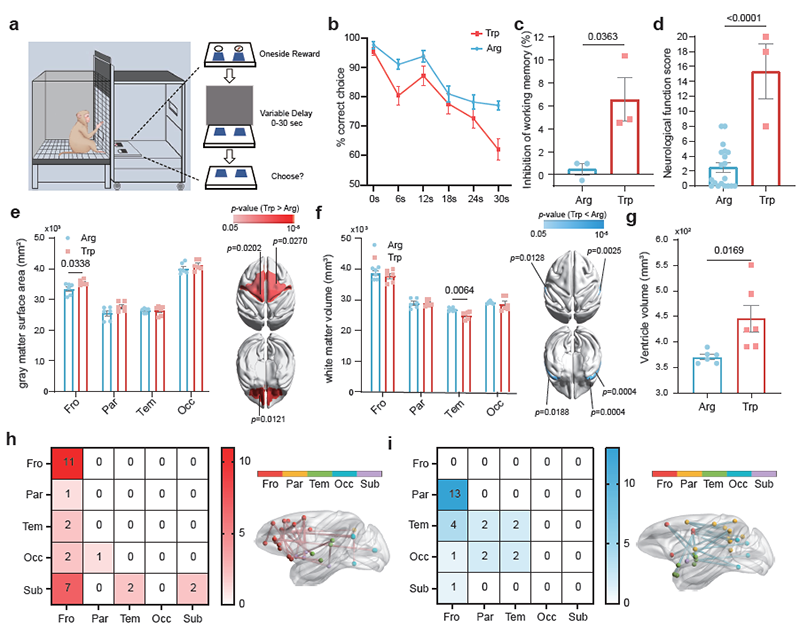

其次,猕猴队列的表型数据收集和整合分析,为探究已知基因和未知功能提供了重要的支撑。基于正向遗传学的研究思路(forward genomic approach),研究人员发现20多个基因的功能丢失与猕猴表型数据存在显著的统计学关联,在全基因组关联分析(genome-wide association analyses)达到显著水平的30个基因中,其中有6个基因在人群中被报道与相关表型存在显著关联,表明基于猕猴队列的研究对于人群的表型遗传研究也具有很好的参考意义,而另外24个并未在人群中报道与表型关联的基因,则是一个值得开展探索性发现的基因名录。基于反向遗传学的思路(reverse genomic approach),研究人员在猕猴队列中发现并鉴定了3192个经预测可能有害的非同义突变,这为通过基因突变来寻找疾病表型、确认自发疾病模型提供了一个很好的索引蓝图。研究人员以精神分裂症断裂基因1(Disrupted-in-schizophrenia-1,DISC1)上的p.Arg517Trp突变为例,展现了在基因有害突变信息指引下自发模型的有效发现。DISC1是一个与多种精神疾病(包括精神分裂症、抑郁症、双向情感障碍等)相关的易感基因,也是明星基因,在猕猴队列中,发现携带纯合有害p.Arg517Trp突变的个体与正常猴相比,存在刻板行为,压力下的工作记忆显著损伤,神经功能亦受损,且脑结构和脑功能连接(尤其额叶)也有明显差别(图2),提示p.Arg517Trp突变的致病性。

图2:携带有DISC1 (p.Arg517Trp) 突变的猕猴与正常猕猴相比,存在显著的行为学、脑结构和脑功能连接差异

(a)工作记忆实验示意图;(b)突变猴Trp和正常猴Arg在不同延迟时间下的工作记忆成绩;(c)施加额外压力下工作记忆损伤情况;(d)神经功能评分;(e)灰质表面积脑叶水平变化情况及额叶显著升高的脑区;(f)白质体积脑叶水平变化情况及颞叶显著降低的脑区;(g)脑室变化情况;(h)脑叶间功能连接增强情况;和(i)脑叶间功能连接减弱情况

总之,通过大规模猕猴遗传和表型数据的采集,该研究首次刻画了中国猕猴的突变景观图谱,解析了中国猕猴部分表型背后的遗传基础。另外,通过反向遗传学的思路,发掘到一个潜在的自发疾病动物模型。作为项目I期的研究,目前还存在一定的局限性,如样本量还比较有限,测定的表型指标还不够多。未来,随着队列样本量和测定的表型指标数的不断扩大,有望揭示更多的猕猴表型与遗传的奥秘,使得猕猴资源得到充分挖掘和利用。该研究结果以Forward and reverse genomic screens enhance the understanding of phenotypic variation in a large Chinese rhesus macaque cohort为题,发表在Nature Communications上(文章链接https://www.nature.com/articles/s41467-025-63747-x)。

中国科学院昆明动物研究所副研究员张宝林、博士研究生陈勇璇、助理工程师张亚莉为该文章的共同第一作者,中国科学院昆明动物研究所吴东东研究员、王建红正高级工程师、中国科学院生物物理研究所刘宁研究员、中国科学院昆明动物研究所姚永刚研究员为该论文的共同通讯作者。该项研究得到科技部、云南省和中国科学院等来源项目的资助。