家犬与人类共同生活了上万年,在基因组层面上与人类发生了显著的趋同进化。肠道微生物作为与动物和人类健康密切相关的重要因素,在家犬适应人类生活的过程中发挥了重要作用。对比目前常用的肠道微生物模型小鼠和猪,家犬具有更大的优势,然而作为模式动物的候选还需进一步进行验证。

研究团队对包括宠物犬、工作犬、中华田园犬、野生狼、动物园狼和猕猴在内的六个群体进行了宏基因组测序,并结合已发表人类宏基因组进行了比较分析。研究发现在物种组成上,猕猴的肠道菌群与人类最为相似(共享60.16%的物种),但在更精细的菌株(Strain)水平上,家犬(尤其是中华田园犬和宠物犬)与人类共享的菌株比例(最高13.08%)显著高于猕猴(5.32%)。

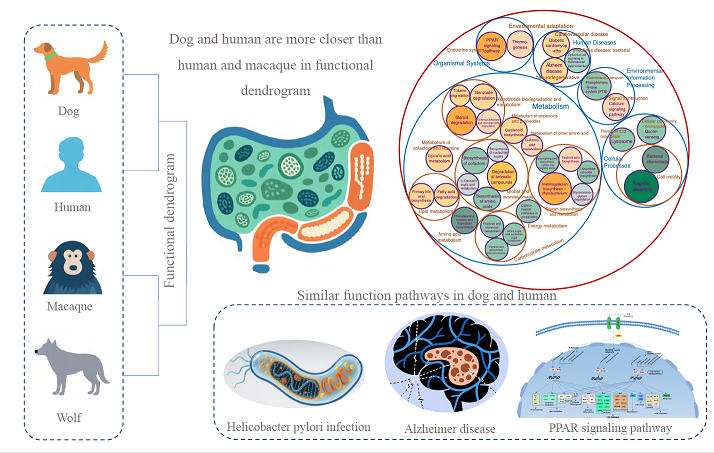

基于肠道微生物组群落结构和组成的分析表明,猕猴和人类在微生物组成和结构方面更接近,这与二者在系统发育关系中距离更近相符。然而功能分析发现,于猕猴相比,人类肠道微生物组的功能与家犬更为接近。同时比较分析发现,家犬的肠道微生物组拥有所有宿主中最强的碳水化合物代谢能力,尤其是在淀粉和蔗糖代谢通路上。这与人类和家犬在基因组上均经历了针对淀粉消化基因的正向选择这一事实高度一致,揭示了在驯化过程中,饮食作为强大的环境压力,驱动了微生物功能的趋同进化。研究还发现不同生活方式对犬只微生物组的影响,工作犬和宠物犬饮食相似,但工作犬肠道菌群功能富集于脂质代谢和外源物降解通路,与其高能耗任务和复杂环境暴露相适应,且与人类糖尿病性心肌病和阿尔茨海默病等代谢性、神经退行性疾病通路存在关联。而宠物犬肠道菌群则更专注于氨基酸和能量代谢,并与人类幽门螺杆菌感染相关的通路有更高重叠,这提示现代宠物饲养方式可能无意中复制了人类城市化生活中的一些菌群失调状态。

基于此,研究团队提出,家犬有望成为研究人类代谢疾病、菌群对环境变化的响应等问题的理想动物模型。与猕猴相比,它们与人类共享更多菌株,并且它们伦理争议更小、饲养成本更低、生命周期更短。

2025年10月21日,该研究成果以“Convergent Evolution of Metabolic Functions: Evidence from the Gut Microbiomes of Humans and Dogs”为题发表在国际期刊iMetaOmics上。中国科学院昆明动物研究所行为遗传和进化学科组助理研究员王晓阳为论文第一作者,中国科学院昆明动物研究所王国栋研究员、云南大学张志刚研究员和四川大学范振鑫副教授为论文共同通讯作者,中国科学院昆明动物研究所、云南省肿瘤医院、四川大学和公安部昆明警犬基地的朱磊、兰月、李桂梅、周通等等参与了本项工作,上海精神卫生中心的袁逖飞研究员对本项目做出重要指导和帮助。该工作得到了国家科技创新2030、国家自然科学基金、云南省基础研究计划项目、春城计划等项目的资助。

文章链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/imo2.70059

图1.论文示意图。本研究发现家犬与人类的肠道微生物组在功能层面比猕猴和人类更近。值得注意的是,不同生活方式家犬与人类在功能上的重叠区域不同,宠物犬与人类幽门螺杆菌感染(Helicobacter pylori infection)相关的通路有更高重叠,而工作犬肠道菌群功能则与人类糖尿病性心肌疾病(Diabetic cardiomyopathy)和阿尔茨海默病(Alzheimer disease)等代谢性、神经退行性疾病通路存在关联。