双相障碍是一种以躁狂与抑郁反复发作为特征的重性精神疾病,全球患病率达1%–3%,致残率高,患者自杀风险为普通人群的20–30倍,是公共卫生领域的重大挑战。研究表明,该疾病受遗传因素主导,遗传力高达约80%。然而,长期以来,相关研究多集中于欧洲人群,缺乏对其他族裔的系统分析,限制了对其遗传结构与致病机制的全面认知。

随着样本来源日益多样化,跨族裔研究在解析复杂精神疾病中的优势逐步显现。这类研究不仅能提高风险基因的发现能力,还能提升致病位点的定位精度,对评估遗传发现的普适性具有重要意义。

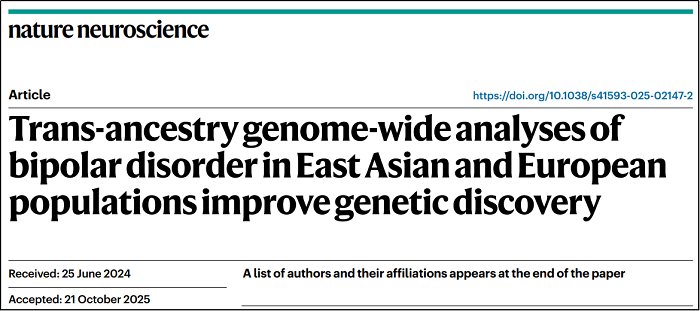

2025年11月25日,由中国科学院昆明动物研究所李明研究员与肖潇研究员领衔,联合国内外多家机构的科研团队在双相障碍遗传学领域取得重大进展,相关成果发表于Nature Neuroscience,标题为Trans-ancestry genome-wide analyses of bipolar disorder in East Asian and European populations improve genetic discovery。研究整合了迄今最大规模的东亚人群双相障碍遗传资源,其中包括了来自中国大陆汉族人群的5,164例患者与13,460例对照,通过联合精神病学基因组学联盟的东亚与欧洲人群数据,利用近9万例患者与96万名健康对照的样本,首次系统完成了“欧洲–东亚”跨族裔比较与整合分析。

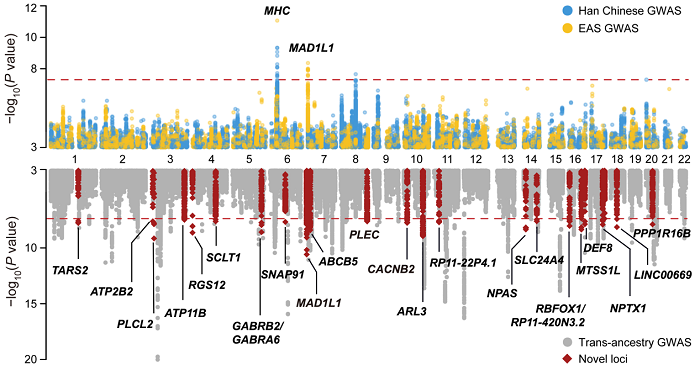

中国人群、东亚人群及跨族裔人群双相障碍GWAS结果曼哈顿图

研究发现,双相障碍在东亚与欧洲人群中的遗传效应高度相关(相关性达0.86),表明其核心遗传机制在不同族裔间相对保守。通过跨族裔荟萃分析,团队共鉴定出93个显著相关的遗传风险位点,其中23个为全新发现。研究进一步结合大规模单细胞转录组数据与GWAS结果,揭示双相障碍的遗传风险具有发育时序与细胞类型特异性:胎儿期风险主要富集于大脑皮层GABA能中间神经元,而出生后则更多集中于皮层深层的兴奋性神经元。此外,在杏仁核、纹状体及海马等关键皮层下脑区,多种中间神经元(如CGE来源中间神经元与中型多棘神经元)也显著富集了遗传信号,提示不同发育阶段、不同脑区的中间神经元均在疾病发生中起关键作用。

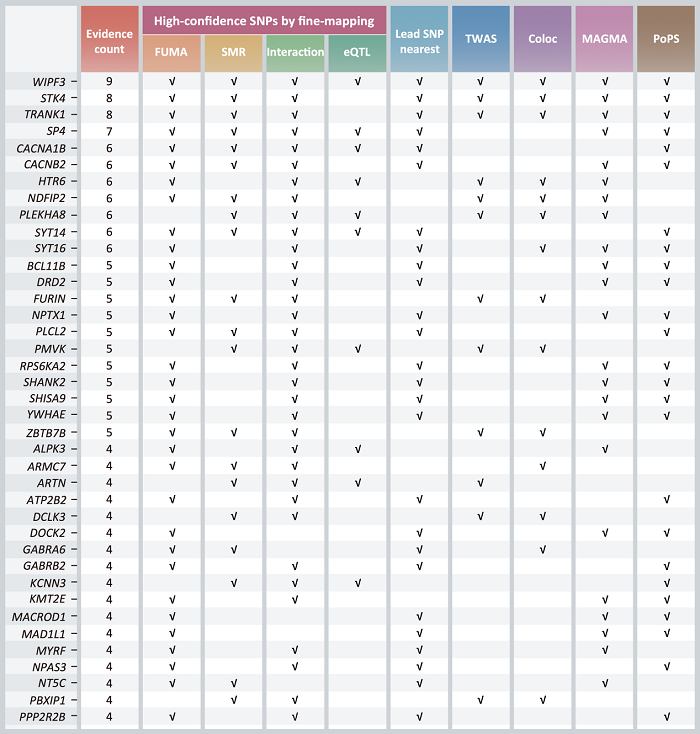

团队构建了多维度基因优先级评估框架,筛选出39个高可信度风险基因,其中15个在患者脑组织中呈现表达异常。药物靶点分析显示,22个基因编码的蛋白为现有精神类药物(如抗精神病药、抗癫痫药、麻醉药)及其他疾病药物(如部分降压药)的作用靶点,或具备小分子药物开发潜力,为药物重定位与新药研发提供了关键线索。

39个双相障碍高可信度风险基因

该研究通过跨族裔大样本整合,不仅拓展了对双相障碍遗传结构的理解,还首次系统揭示了风险基因在发育时序与细胞类型层面的作用模式,为后续机制解析及精准治疗策略开发奠定了科学基础。研究人员指出,扩大欧美以外人群的遗传研究规模,将是全面揭示复杂精神疾病共性与族群特异性机制的关键。

论文通讯作者为中国科学院昆明动物研究所李明研究员、肖潇研究员,西安交通大学第一附属医院朱峰教授和上海交通大学医学院附属瑞金医院方贻儒教授。第一作者包括昆明动物研究所张楚祎博士生、李淼博士生,青岛精神卫生中心孙平教授,苏州市广济医院惠李教授,西安交通大学第一附属医院高媛博士后,浙江大学医学院附属第一医院杨建中教授。研究汇聚了国内多家临床与研究单位,包括北京大学第六医院、上海市精神卫生中心、中南大学湘雅二医院、武汉大学人民医院、宁波大学、宁波市康宁医院、河南省精神病院、郑州大学第一附属医院、复旦大学、香港中文大学等。研究工作依托“遗传进化与动物模型全国重点实验室”等平台完成,并获得国家自然科学基金委、科技部、云南省科技厅和中国科学院等项目资助。